Circoviren - nur eine "Modeerkrankung" in Ferkelaufzucht und Schweinemast?Dr. Heinrich Kleine KlausingBlasse Haut, raues Haarkleid, unspezifische breiige Durchfälle bei einzelnen Ferkeln, Abmagern und Kümmern - Symptome, die heute häufig den Verdacht auf eine Infektion mit Circoviren hervorrufen. Aber handelt es sich wirklich in jedem Fall um eine Infektion mit Circoviren? Und wenn ja, was kann man als Ferkelerzeuger, Ferkelaufzüchter oder Schweinemäster dann machen? Denn eines ist nach den Erfahrungen mit Circoviren in anderen Ländern und auch in Norddeutschland bekannt: diese Infektionskrankheit verursacht über verminderte Tageszunahmen, verschlechterte Futterverwertung und erhöhte Mortalität erhebliche wirtschaftliche Schäden.

Hintergründe zu den Circoviren

Circoviren wurden bereits 1974 erstmalig entdeckt. Über Krankheitserscheinungen bei Schweinen in Verbindung mit Circoviren wurde in den 90er Jahren zunächst in den USA, 1998 auch in Deutschland, berichtet. Die krankmachende Variante wurde als Porcines Circovirus Typ 2 (PCV 2) bezeichnet. Kennzeichnend für diese Infektionskrankheit ist die Störung der körpereigenen Abwehrkräfte bei Ferkeln und Mastschweinen, in deren Folge sich bei infizierten Tieren Atemwegserkrankungen, Durchfall und auch Gelbsucht zeigen können. Da von der Erkrankung vor allem Absetzferkel betroffen sind und verschiedene Organe im Körper in Mitleidenschaft gezogen werden, wird die Krankheit auch als PMWS (Post Weaning Multi Systemic Wasting Syndrom - "Kümmern nach dem Absetzen durch Erkrankung verschiedener Organsysteme") bezeichnet. Bei Absetzferkeln fallen außerdem vergrößerte Leistenlymphknoten auf. Das ist auch ein wichtiger Hinweis auf die Schwächung der körpereigenen Abwehrkraft. Das Virus selbst löst wohl keine direkten Krankheitssymptome aus, ist aber "Wegbereiter" für sekundärinfektiöse Erreger wie

Was kann man als Landwirt im Betriebsmanagement machen?

Gegen das immunitätsschwächende Circovirus gibt es noch keine direkte Hilfe. Man kann die Probleme mit den Sekundärerregern - und die verursachen die bedeutenden wirtschaftlichen Schäden - aber durch verschiedene Managementmaßnahmen mildern und die Schweine über ein spezielles Fütterungskonzept gezielt stoffwechselseitig unterstützen. Zu den wesentlichen Managementmaßnahmen gehören u.a.: Was muss im Fütterungsmanagement unbedingt beachtet werden?

Es muss zunächst klar gesagt sein, dass die Fütterung eine Circovirusinfektion nicht verhindern kann. Auch können weder vorhandene Circoviren noch andere virale und/oder bakterielle Sekundärerreger beseitigt werden. Genausowenig kann man über die Fütterung suboptimale Stallverhältnisse oder eine massive Überbelegung ausgleichen. Aber: wenn alle o.g. Managementfaktoren überprüft und entsprechend eingestellt sind, kann man über die gezielte Fütterung der Tiere Gesundheit, Vitalität und Leistungsfähigkeit systematisch unterstützen.

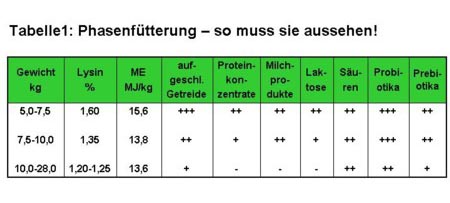

Die erste Forderung muss in Richtung einer leistungs- und phasengerechten Futterzusammensetzung gehen. Nährstoffe, Komponenten und Wirkstoffe müssen in einem der Entwicklungsstufe der Ferkel angepassten Verhältnis zueinander stehen. Hier geht kein Weg an einer gezielten Phasenfütterung mit einem spezialisierten Prestarter, einem Aufzuchtstarter und einem sich anschließenden Aufzuchtfutter vorbei. Nähere Details dazu finden sich in der Tabelle 1. So gehört auch in den Aufzuchtstarter für die ersten 2 bis 3 Wochen nach Absetzen aufgeschlossenes Getreide hinein. Damit wird bei begrenzter Amylaseproduktion die Stärkeverdauung gezielt unterstützt und eine zu hohe Anflutung unverdauter Stärke im hinteren Dünndarmdrittel verhindert. Dies ist eine wirkungsvolle Durchfallvorbeuge.

Durch die Verwendung organischer und anorganischer Säuren im Ferkelfutter wird der Hygienestatus im Futter selbst auf einem hohen Niveau gehalten und der pH-Wert in Magen und vorderem Dünndarm positiv beeinflusst. Denn schwankende pH-Werte beim Übergang vom Magen zum Dünndarm sind oft Wegbereiter für die Vermehrung von z.B. durchfallprovozierenden Colibakterien.

Probiotika gehören heute in ein die Darmgesundheit gezielt unterstützendes Ferkelfutter standardmäßig hinein. Sie übernehmen im Darm eine "Platzhalterfunktion" gegenüber potentiellen Schadkeimen wie den schon genannten Colibakterien und regen die Bildung sowie Ausschüttung körpereigener Enzyme an. Damit wird eine verbesserte Nährstoffverdauung, ein daraus resultierender Leistungseffekt und eine Reduzierung der "Nahrung für potentielle Schadkeime" im hinteren Dünndarm/vorderen Dickdarm erreicht.

Neben den "Probiotika" gehören heute auch die sogenannten "Prebiotika" zu wirkungsvollen Bioregulatoren, die in der Ferkelfütterung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Bei den Prebiotika handelt es sich um Oligosaccharide (Mehrfachzucker), die z.B. aus den Zellwänden von Saccharomyces cerevisiae (Bierhefe) gewonnen werden. Sie können auf der einen Seite bei verschiedenen potentiellen Schadkeimen im Darm (z.B. E. coli) die Rezeptorstellen blockieren, so dass sich die Keime nicht mehr an die Darmwand anheften und ihre Toxine an die Darmzellen abgeben können. Zum anderen stehen sie den Milchsäure- und Bifidobakterien im Dickdarm als "Nahrungsquelle" zur Verfügung und unterstützen so die Bildung kurzkettiger Säuren wie Propion-, Essig- und Milchsäure.

Neben "Futter" darf aber der "wichtigste Nährstoff" - das Wasser - nicht aus den Augen gelassen werden. Die Sauenmilch stellt für das Saugferkel eine in sich abgerundete Nahrungsquelle dar. Mit dem Absetzen der Ferkel von der Sau tritt für die Ferkel eine der bedeutendsten Veränderungen/Umstellungen in der Fütterung ein. Neben der vorstehend beschriebenen Ausrichtung der Futterkonzeptionen ist eine ausreichende Wasserversorgung extrem wichtig für Futteraufnahme und Gesunderhaltung. Fehlt den Ferkeln das Wasser, nehmen sie zu wenig Futter auf oder - und das ist fast noch schlimmer - das aufgenommene Futter "verklumpt" im Magen, wird nicht ausreichend durchsäuert und kann nicht optimal verdaut werden. Durchfall ist die zwangsläufige Konsequenz. Daher müssen die Tränkenippel bzw. Schalentränken regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit und Wasserdurchlauf überprüft werden. Und der Wasserdurchlauf muss auch sichergestellt sein, wenn mehrere Ferkel im Abteil gleichzeitig Wasser abnehmen. Nippeltränken in zwei unterschiedlichen Höhen in der Bucht, nicht mehr als 8 bis 10 Ferkel je Nippeltränke und ein Durchfluss von mind. 500 bis zu 800 ml Wasser je Minute (Achtung: nicht "viel hilft viel" - ein z.B. 6 kg schweres Ferkel nimmt aus einer Nippeltränke mit z.B. 2,5 l Durchfluss je Minute auch nicht genug Wasser auf!) sichern die optimale Wasserversorgung der Ferkel.

Neben diesen wichtigen Managementmaßnahmen hat sich in den vergangenen Monaten in einer stetig zunehmenden Zahl spezialisierter schweinehaltender Betriebe in den Veredlungsregionen Weser-Ems und Westfalen die gleichzeitige Umstellung der Fütterung von Aufzuchtferkeln ab der dritten Woche nach Absetzen bzw. Vormastschweinen auf eine gezielt den Stoffwechsel und die Leber unterstützende Fütterungsvariante bewährt. Um es vorab klarzustellen: auch damit kann eine Circovirusinfektion nicht verhindert oder beseitigt werden - nach den bisherigen Erfahrungen können aber die Maßnahmen des bestandsbetreuenden Tierarztes gegen die Sekundärerreger, die vom Landwirt umgesetzten Managementmaßnahmen und letztendlich das Tier selbst dadurch gezielt unterstützt werden. So berichten viele Praktiker über wieder verbesserte Zuwachsleistungen der Tiere, besseres Greifen tierärztlicher Maßnahmen und ein vitaleres Erscheinungsbild der Ferkel bzw. Mastschweine.

Die Futterkonzeption

Die spezielle Futterkonzeption beruht auf zwei Säulen:

Die Umsetzung eines solchen Fütterungskonzeptes im Einzelbetrieb hat natürlich in enger Abstimmung mit dem bestandsbetreuenden Tierarzt zu erfolgen.

Fazit

Ob nun Circoviren "nur eine Modeerkrankung" in Ferkelaufzucht und Schweinemast darstellen, kann und soll an dieser Stelle nicht abschließend beantwortet werden. Hier muss die einzelbetriebliche Ursachenanalyse bei Krankheitssymptomen und Leistungsdepressionen durchgeführt werden. Und da ist jeder Landwirt gut beraten, diese Analyse gemeinsam mit seinem bestandsbetreuenden Tierarzt vorzunehmen. Und wenn sich dann tatsächlich "Circoviren" als an den Symptomen beteiligt herausstellen, muss nochmals klar betont werden: die Fütterung kann weder eine Infektion verhindern noch eine bestehende Infektion beseitigen. Wenn aber das Management im Stall und die Klimagestaltung stimmen, dann kann durch eine phasengerechte, dem Verdauungsvermögen der Ferkel und Vormastschweine angepasste Fütterung der Stoffwechsel und die Widerstandskraft der Tiere gezielt unterstützt werden. Die Verwendung einer speziellen Futterkonzeption mit einer den Stoffwechsel und die Leber gezielt unterstützenden Vitaminierung kann nach bisherigen Erfahrungen zusätzlich positive Effekte zeigen.

2001

|

|||||||||