Enterocolitis: Vorbeugen durch systematische Kaninchenernährung?Dr. Heinrich Kleine KlausingLeistung und Gesundheit der Kaninchen und somit auch der züchterische Erfolg werden in entscheidendem Maße durch Futter und Fütterung mitbestimmt. Der Fortschritt, der in gemeinsamer Anstrengung von Züchtern und Mischfutterhersteller in vielen Jahren erfolgreicher Arbeit erreicht werden konnte, wird aber europaweit seit 1997 auf eine harte Probe gestellt. Im Frühjahr 1997 wurden die großen landwirtschaftlichen Kaninchenzucht- und -mastbetriebe in den Zentren der Kaninchenhaltung Frankreichs mit den Symptomen einer bis dahin unbekannten Erkrankung konfrontiert, die zu erheblichen Tierverlusten, insbesondere nach dem Absetzen der Jungkaninchen von der Häsin, führte. Die Erkrankung ging von der Region Rhone-Alpes aus und hat sich innerhalb kürzester Zeit auch auf andere Regionen der Kaninchenfleischerzeugung in Frankreich, Belgien, Niederlande, Italien, Spanien, Portugal, Deutschland und Osteuropa ausgebreitet. Diese neue Erkrankung wurde in Frankreich mit dem Begriff "Syndrome de colite enteritique du Lapin" oder vereinfacht "Enterocolitis" bezeichnet. Mit der Erforschung dieser Erkrankung ist allen voran eine Kommission der Association Scientifique Francaise de Cuniculture (Französische Gruppe der World Rabbit Science Association - WRSA) befasst. Die Symptome dieser Erkrankung werden zusammengefasst wie folgt beschrieben (Licois et al. (1997-1999)) :

Die Erkrankung griff auch sehr schnell auf die Rassekaninchenzucht über. Die schnelle Ausbreitung deutet auf einen "seuchenhaften Charakter" hin. Ist ein Bestand einmal betroffen, so verbleiben der/die Erreger nach bisherigen Erkenntnissen in der Population. Die Verlustraten betragen in befallenen Beständen bei Jungtieren nach dem Absetzen im Alter von sieben bis acht Wochen 25 bis über 30 %, in besonders kritischen Fällen auch 50 % und mehr. Es sind aber auch Fälle bekannt, bei denen Jungtiere an der Häsin mit den o.g. Symptomen betroffen sind. Drei Ursachenkomplexe mit fatalen Folgen1. InfektionenNach den bisher vorliegenden Untersuchungen konnte noch kein spezieller alleinverantwortlicher Erreger ausgemacht werden. Nach Rossi (1999) wurden bei Tieren aus befallenen Beständen verschiedene pathogene E.coli-Serotypen (O 109, O 129, O 132, seltener O 103) isoliert. Daneben traten mehrere Clostridienarten auf. Dabei wurden am häufigsten C. spiroforme gefunden, aber auch Clostridien-Mischkulturen mit C. spiroforme, C. sardelli, C. perfringens Typ A und C. piliformis. Unterschiedlich häufig wurden auch Rotaviren nachgewiesen. Es wird von Fachleuten aber auch diskutiert, dass die Ursache für die Enterocolitis in einem noch nicht genau identifizierten Virus liegen kann, der das Abwehrsystem schwächt.Die klinischen Erscheinungen wie Durchfall und Aufblähungen sind von bakteriellen Sekundärinfektionen, u.a. mit den oben angegebenen Keimen, verursacht. In diesem Zusammenhang werden auch von einzelnen Experten die beim Schwein bekannten "Circoviren" in Betracht gezogen. Der Beweis für eine Virusinfektion als Ursache der Erkrankung konnte aber bis heute nicht geführt werden. 2. StressfaktorenÄußere Stressfaktoren wie Klimawechsel, Umstallen, das Absetzen der Jungtiere von der Häsin aber auch Ausstellungen belasten die Widerstandskraft der Tiere und sind mitverantwortlich für ein Ansteigen des pH-Wertes im hinteren Dünndarm und im Blinddarm. So wird das Umfeld für die vorstehend genannten Schadbakterien weiter verbessert. Sie wandern aus dem Blinddarm und dem nährstoffarmen hinteren Bereich des Dünndarmes in den nährstoffreichen vorderen Teil. Auch hier kommt es dann zu einer weiteren sehr starken Vermehrung dieser schädlichen Keime. 3. Futter und FütterungNeben den bisher ermittelten bakteriellen Erregern und den beschriebenen Stresseinflüssen sind heute aufgrund der praktischen Erfahrungen vieler Kaninchenhalter im Bereich der Fütterung folgende, die klinischen Symptome begünstigende Faktoren bekannt:

Letztendlich muss aber festgehalten werden, dass europaweit bis heute kein umfassendes Wissen über die tatsächlichen Ursachen dieser Erkrankung vorliegt und die wichtigste Aufgabe in der Vorbeuge bzw. Behandlung der klinischen Symptome und damit der Verhinderung stark erhöhter Verlustquoten bei abgesetzten Jungtieren und auch Häsinnen besteht. Bisherige praktische Vorbeuge- und BehandlungsmaßnahmenVerschiedene Untersuchungen haben sich daher in den vergangenen Jahren mit möglichen Maßnahmen zur Behandlung bzw. Vorbeuge der Enterocolitis beschäftigt. Dabei wurde zunächst festgestellt, dass die Fütterung nicht Ursache der Erkrankung ist, allerdings bei unausgewogener Futterzusammensetzung (u.a. hohe Stärkegehalte von deutlich über 16 %, eingeschränkte Proteinverdaulichkeit im oberen Dünndarmdrittel, unzureichender Anteil unverdaulicher Ballaststoffe in der Rohfaserfraktion) die klinischen Symptome begünstigt werden können. Kaninchen in von der Erkrankung betroffenen Beständen haben aber durchaus weitergehend veränderte Ansprüche an die Fütterung. Hier wird in der Praxis zum einen immer wieder der positive Effekt einer deutlich erhöhten Versorgung mit Rohfaser dargestellt. Zum anderen wird ein erhöhter Anteil Weizen im Futter als problembegünstigend angesehen. Hier wird diskutiert, dass Kleberprotein aus Weizen unverdaut in den Dickdarm gelangt und dort insbesondere den Clostridien als hochverdauliche Nahrungsgrundlage zur Verfügung steht. Daher wird heute empfohlen, als Getreideart vornehmlich Gerste im Futter einzusetzen. Auch der Einsatz von Säuren wird als positiv diskutiert. Durch die direkte Ansäuerung des Verdauungsbreies werden der enzymatische Nährstoffabbau im Dünndarm verbessert und die Lebensbedingungen für potentielle bakterielle Schadkeime und in Untersuchungen auch immer wieder festgestellte Hefen verschlechtert. Hier kann vom Kaninchenhalter das Tränkwasser z.B. über Obstessig (praktische Erfahrung: 50 -100 ml auf 10 l Tränkewasser) angesäuert werden. Nur haben sich auch durch diese Ernährungsmaßnahmen in einzelnen Beständen die Probleme bis heute allenfalls leicht entschärfen lassen. Außerdem wird immer wieder auf die große Bedeutung

hingewiesen. Diese Hinweise sollten in jedem Kaninchenbestand beachtet und umgesetzt werden, denn sie sind eine der wichtigsten Grundlagen für die Wirksamkeit aller weiteren vorbeugenden Maßnahmen. Die deutliche Verminderung des Verlustgeschehens und die Therapie der klinischen Symptome sind nach bisherigem Kenntnisstand nur durch den Einsatz von therapeutisch wirksamen Antibiotika über den betreuenden Tierarzt möglich. Dazu gibt es verschiedenste wissenschaftliche Untersuchungen sowie praktische Erfahrungen. So wird u.a. dem Antibiotika "Tiamutin" eine positive Wirkung bei Enterocolitis zugeschrieben. Allerdings ist nach praktischen Erfahrungen der Erfolg nicht hundertprozentig und etwa zwei Wochen nach Absetzen des Medikamentes können die Probleme wieder in der gleichen Intensität wie vor der therapeutischen Behandlung auftreten. Dies veranlasst viele Kaninchenhalter bei der Dramatik der Erkrankung, solche Antibiotika kontinuierlich über sehr lange Zeit einzusetzen, was aus Kostengründen und aus Gründen der Resistenzbildung der Schadkeime gegenüber diesen Antibiotika sehr kritisch zu sehen ist. Daher ist die Frage nach alternativen Möglichkeiten, die Enterocolitis im Bestand beherrschbar zu machen, eine herausfordernde und wichtige Aufgabenstellung. In diesem Zusammenhang muß die zentrale Bedeutung der Blinddarmverdauung und deren Ablauf im "physiologischen Normalbereich" für die Gesunderhaltung des Kaninchens nochmals herausgestellt werden. Damit bakterielle Erreger wie Clostridien und E. coli, die im Zusammenhang mit der Enterocolitis diskutiert werden, möglichst "schlechte Lebensbedingungen" im Blind- und auch Dünndarm vorfinden, ist neben der ausgewogenen Nährstoffzusammensetzung (auf unter 16 % begrenzter Stärkegehalt, 13 bis 17 % "Rohfaserfraktion", hohe Proteinverdaulichkeit) die wichtigste Aufgabe der Ernährung, den "Blinddarm zu füttern". Dies bedeutet, die dort vorhandenen anaeroben Bakterien gezielt zu unterstützen, so dass sie möglichst optimal kurzkettige Fettsäuren (Propionsäure, Essigsäure, Buttersäure) produzieren. Dadurch wird der pH-Wert im Blinddarm im Optimalbereich von ca. 6,5 stabilisiert. Auf diesem "indirekten Weg" beugt man einer massiven Vermehrung der vorstehend genannten Schadkeime weitestgehend vor. Grundlagen der eigenen UntersuchungenVor diesem Hintergrund hat deuka sich in den vergangenen zwei Jahren intensiv mit der Frage beschäftigt, über welche weiteren fütterungsseitigen Maßnahmen die Verdauung der Kaninchen so zu stabilisieren ist, dass die klinischen Symptome der Enterocolitis weitestgehend verhindert werden und das Verlustgeschehen reduziert werden kann. Grundlage aller Versuche waren die oben näher dargestellten Besonderheiten des Verdauungssystems und die bis heute bekannten Hintergründe zur Enterocolitis. Daher wurde bei den Futterkonzeptionen besonderen Wert darauf gelegt, die Verdauung im Dünndarm soweit wie möglich zu entlasten und die Verdauung im Blind- und Dickdarm gezielt zu unterstützen. Hierzu wurde die Auswahl der verwendeten Rohstoffe dahingehend optimiert, dass die anaeroben Bakterien im Blind- und Dickdarm möglichst viel kurzkettige Fettsäuren produzieren. Dabei wurde die Futterrezeptur nicht allein auf Basis der bisher üblichen Nährstoffgehalte, der für die Kaninchenverdauung wichtigen Rohfaser und des optimalen Anteiles unverdaulicher Ballaststoffe (u.a. Lignin) zusammengestellt. Die unterschiedlichen im Markt zur Verfügung stehenden Komponenten wurden zusätzlich unter Beachtung einer spezifischen neuentwickelten Kombination verschiedener weiterer "Faserstrukturen" (z.B. Zellulose, Hemizellulosen, Pektine) ausgewählt. Diese neue Kombination an "Faserstrukturen" wird von den Blind- und Dickdarmbakterien besonders effektiv fermentiert. Dadurch wird der pH-Wert stabilisiert und den bei klinischem Auftreten von Enterocolitis bisher bekannten Schadbakterien wie Clostridien und E. coli deutlich ungünstigere Lebensbedingungen geschaffen. Desweiteren wurde in der neuen Futterkonzeption zur Stabilisierung der Verdauungsabläufe im Dünndarm ein pflanzliches Prebiotika (Oligosaccharide) eingesetzt, mit dem laut wissenschaftlichen Untersuchungen und umfangreichen eigenen Praxiserfahrungen insbesondere E.coli-bedingten Durchfällen vorgebeugt werden kann. Bei diesen prebiotischen Oligosacchariden handelt es sich um spezielle Mehrfachzucker, die aus Bierhefe (Saccharomyces cerevisiae) stammen. Sie binden Schadbakterien wie E. coli im Blinddarm, verhindern so deren Anheftung an die Darmwand und deren nachfolgende Schadwirkung für die Darmgesundheit. Diese Zucker stehen außerdem den positiven verdauungs- und gesundheitsfördernden Blind- und Dickdarmbakterien als zusätzliche Nahrungsquelle zur Verfügung. Diese Darmbakterien werden dadurch in ihrer Säureproduktion zusätzlich unterstützt. Diese einzelnen Maßnahmen wurden in dem bisher schon in Stresssituationen bei vielen Züchtern bewährten Spezial-Kaninchenfutter deukanin® diät pellets in dem "Prodigest®-Konzept" zusammengeführt.

|

|

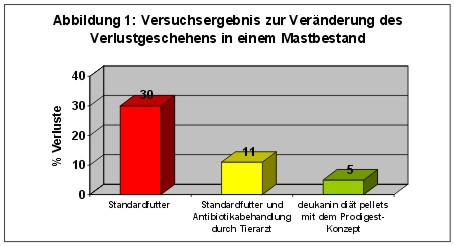

Der landwirtschaftliche Betrieb mästet auf ca. 2000 Plätzen Hybridkaninchen. Die Mast beginnt bei einem Alter von ca. 35 Tagen mit im Mittel 850 g Gewicht je Kaninchen. Nach durchschnittlich 60 Tagen werden die Mastkaninchen mit gut 3100 g Lebendgewicht ausgestallt. Nach Prüfung durch den betreuenden Tierarzt lagen eindeutige Symptome der Enterocolitis im Bestand vor. Die Angaben zu den Verlusten in den verschiedenen Fütterungsregimen sind Mittelwerte von mehreren Einzelaufstallungen zu je 400 bis 600 Kaninchen. Durch den Einsatz der neuen Futterkonzeption konnte das Verlustgeschehen erfolgreich auf niedrigem Niveau stabilisiert werden. Die klinischen Symptome wie Durchfall und Aufblähungen traten unter Antibiotikabehandlung nur noch vereinzelt und unter Einsatz des Versuchsfutters nicht mehr auf.

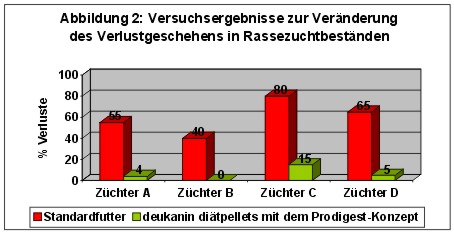

Die Ergebnisse zur

Entwicklung der Verluste in vier an den Versuchen beteiligten Rassezuchtbeständen

sind in der Abbildung 2 zusammenfassend dargestellt. Die Züchter bestätigten

ebenfalls, dass durch den Einsatz des neukonzipierten Futters die klinischen

Erscheinungen bei den Absetzern deutlich seltener auftraten und das Verlustgeschehen

entscheidend verringert werden konnte.

|

Schlussfolgerungen

Aus den vorstehend

dargestellten Praxisversuchen kann abgeleitet werden, dass unter Beachtung der

bereits genannten Hygienemaßnahmen über die neue Formulierungsgrundlage

"Prodigest®-Konzept" in deukanin® diät pellets den Symptomen

der Enterocolitis besser als bisher vorgebeugt und das Verlustgeschehen entsprechend

verringert werden kann. Daher ist die eingangs gestellte Frage "Enterocolitis:

Vorbeugen durch systematische Kaninchenernährung?" mit "ja"

zu beantworten.

deukanin® diät pellets mit dem Prodigest®-Konzept ergänzen

das bewährte Basisfutter deukanin® basis pellets und das energiestarke

Leistungsfutter deukanin® energie pellets zu einem leistungsstarken, auf

die Gesunderhaltung der Kaninchen ausgerichteten Programm für alle Züchter.

Literaturverzeichnis

Licois et al. (1997-1999)

: Note d'information sur les travaux de recherche conduits

sur l'Enterocolite Epizootique du Lapin ; www.rabbit-science.com

Rossi (1999): Enterocolitis:

Erste Erfahrungen aus Deutschland;

2000

www.kaninchenzucht.de/en_rossi.htm